チーズプロフェッショナルへの道 その6

『チーズの教本』第1章 チーズの具体的な製造方法 製造第二段階

🌟第二段階の全体像

第一段階で乳の凝固まで見た後の製造の第二段階は、以下のような工程を経てグリーンチーズと呼ばれる熟成前のチーズの状態になります。

- カッティング

- シネレスシス

- ホエイ排出〜型詰め〜圧搾〜成形

- 加塩

では以下、それぞれのステップを詳細に見ていきます。

1. カッティング(凝乳の切断)

乳をレンネットによって凝固させたものを「凝乳」と呼びますが、次の工程に繋げるためにそれを細かく切断することが必要になります。凝乳は時間と共に固くなって行くという性質があるので、それを行うタイミングが極めて重要になります。具体的には、

・早過ぎれば凝乳中の脂肪がホエイに流れ出してしまい効率良くチーズが完成しない

・遅すぎると凝乳の結合が強固になってしまい、細かい切断が出来なくなってしまう

という事になります。

切断する事により凝乳は表面積が広がるためホエイ滲出の効率が良くなります。従い、完成させるチーズのタイプによってカッティングの方法が変わる訳ですが、通常ソフトタイプのチーズを製造する場合はカットを大きくし、ハードタイプのチーズはカットを細かく切断します。

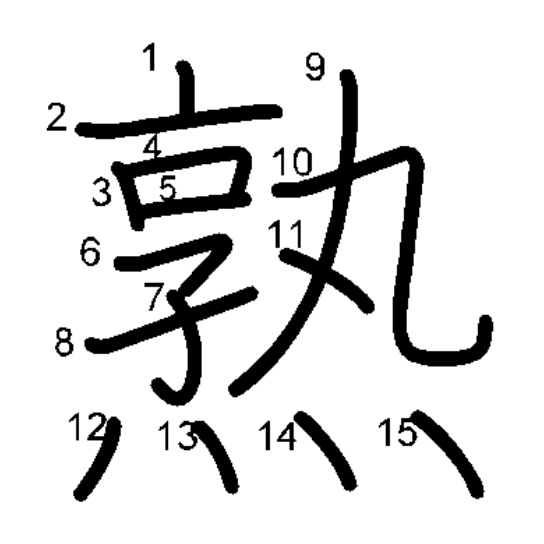

2.シネレシス(カードの収縮)

凝乳のカッティングが終わると、凝乳に含まれる水分(ホエイ)が染み出し始めたものを「カード」(curd)と呼びます。カードは、撹拌と加熱をする事によりホエイを排出しながら収縮して行きますが、以下の3つをシネレシス因子と呼びます。

- 撹拌

- 加熱(クッキング)

- 1.と2.の工程で進行する乳酸菌の増加、ひいては乳酸増加に伴う酸生成

このシネレシス因子を制御する事により最終的なチーズの食感(硬さと弾力性)を作り分ける事が出来るわけです。従って、この工程は最終的なチーズの口当たりを決定する極めて重要なプロセスという事になります。

3. ホエイ排出→型詰め→圧搾→成形

シネレシス工程で、カットされたカードの大きさが目的の大きさになったところで、硬さ、弾力、pH値を確認してホエイを分離します。

その後、型に入れそれに圧力を加えながら成形をして行きますが、チーズのタイプによって方法が異なります。

・フレッシュタイプ

カードを布で掬い取ってホエイを分離して終了。

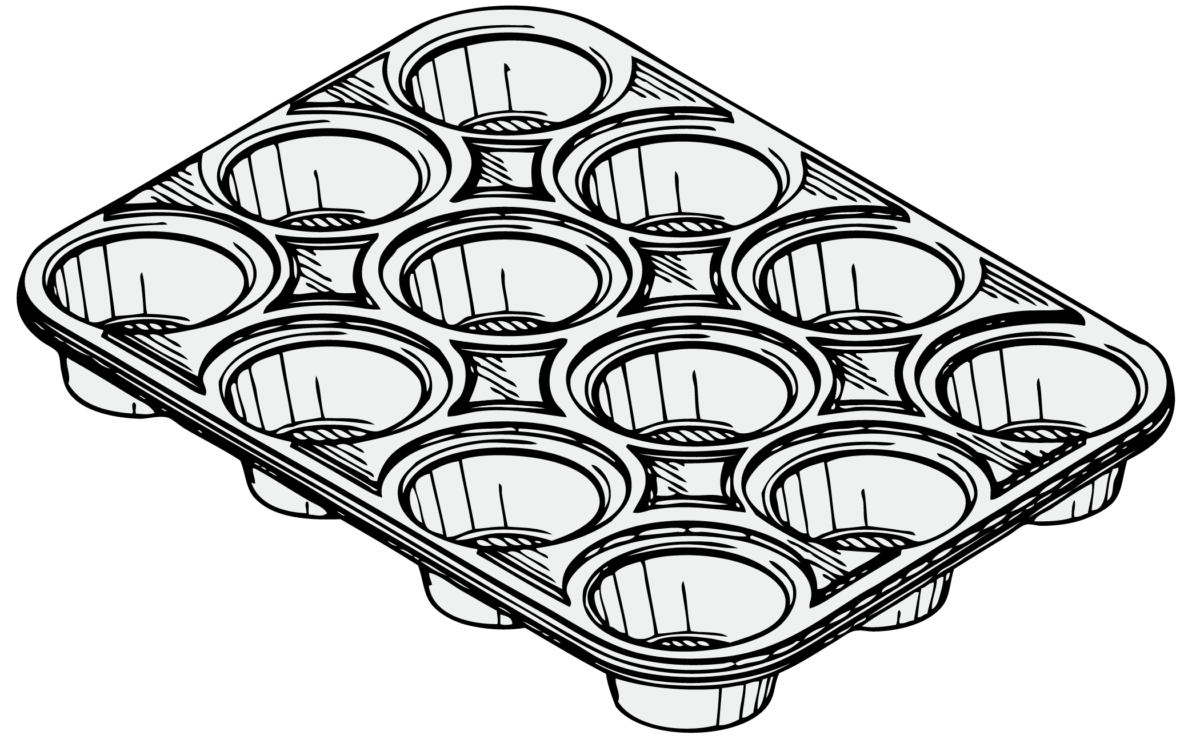

・ソフトタイプ

水が抜けるザルのような容器に、ルーシュ等の道具を用いてホエイごとカードを入れ

てホエイを分離。モールドを数回反転させながら、圧力をかける事はなく自重で成形。

・セミハードタイプ

まずチーズバットの中で軽く圧力をかけてから、ホエイを排出。カードを型に入れて圧搾し成形し

ます。

・ハードタイプ

高温のホエイの中でカード粒を結着させて大きな塊にし、それを布で掬い上げて大型の型枠(フー

プ)に詰めて圧搾し成形します。

4.加塩

多くのチーズの場合、成形が終わった後は塩を加える工程になりますが、タイプによってはそのタイミングと方法が異なります。

- 飽和食塩水に浸漬する方法ーブライン法

- 型詰め前にカードに乾塩をまぶす方法(チェダー)

- 型詰め時に乾塩をカードにまぶす方法(青かび等)

何れにしても、加塩の効果として、以下のものが挙げられます。

- 有害菌の増殖を抑制し保存性を高める

- チーズ表面からさらにホエイを排出して表皮を作る

- 有用な菌の過剰な増殖を抑制する

- 味付け

- 成分のナトリウムが弾力性を低下させ滑らかな食感を作る

🌟シネレシスとチーズの食感の関係

上に書いたように食感とは硬さ、弾力性によって決定される歯応えや舌触りといった口の中で感じる「感触」の事で、それはシネレシス工程でほぼ決定されます。さらに前述のようにそれは、1.加熱 2.撹拌 3.酸生成 の三要素(シネレシス制御要因)によって決定されます。では、それぞれのシネレシス制御要因が「硬さ」及び「弾力性」にどのように関係しているかを具体的に記述します。

1.チーズの「硬さ」に影響を与える要因

チーズの硬さに影響を与えるを挙げると、

- カッティングした凝乳のサイズ

- 撹拌と加熱でコントロールされたカードの水分値

に集約されます。

1.については、カットサイズが大きいほど柔らかいチーズ、小さいほど硬いチーズの製造向け、というシンプルな関係があります。

また、2.については、それぞれのシネレシス要因と硬さの関係は以下のようになります。

- 撹拌ーソフトチーズの場合は弱く、ハードチーズの場合は強く行う

- 加熱ー温度と硬さはほぼ比例(ソフトタイプは加熱なし、セミハードとハードの境は40℃、ハードは53-55℃まで上げる)

- 酸生成ーソフトチーズでは強いのに対しハード系では穏やか

2.チーズの「弾力性」に影響を与える要因

チーズ製造の凝固方法として主流のレンネット凝固の場合、カゼイン(たんぱく質)がレンネット投入によってマイナスイオンを多く帯びた粒子(パラカゼインミゼル)になり、そこに乳中に浮遊しているカルシウムイオン(プラス)が加わる事によってゲル状の塊となって行きます。それが進行する事によってチーズの弾力性が生まれる事になりますが、このカゼイン粒子の繋ぎ役として機能するカルシウム(+イオン)をカルシウム架橋と呼びます。

このカルシウム架橋と酸(低pH値)はトレードオフの関係にあり、

- カルシウム架橋多い=pH高め(6.8付近)=弾力性高い

- カルシウム架橋中間=pH中程度(5.2付近)=弾力性中程度(しなやか)

- カルシウム架橋少ない=pH低め(4.6)=弾力性低い(もろく崩れる)

という関係が成り立ちます。

つまりナチュラルチーズは、乳酸菌の働きによる酸生成を操作する事により、カルシウム架橋の量をコントロールする事により弾力性の違いを生み出す事ができるのです。

端的にシネレシス制御要因とチーズ食感の関係をまとめると、

- 加熱と撹拌 → チーズの水分値に影響=硬さを決定

- 酸生成 → カルシウム架橋の量のコントロール=弾力性を決定

という事になります。

“チーズプロフェッショナルへの道 その6 ” に対して1件のコメントがあります。