チーズプロフェッショナルへの道 その7

『チーズの教本』第1章 チーズの具体的な製造方法 製造第三段階

🌟チーズ製造の第三(最終)段階は熟成

第二段階で加塩まで終わった塊はグリーンチーズと呼ばれ、熟成させないフレッシュチーズはそこまでで終了となります。熟成工程を伴うチーズは最終工程としてのこの第三段階に進みます。

チーズの熟成とは、一定の期間、一定の環境の元でグリーンチーズを寝かせる事により性質が徐々に好ましい状態に変化して行くことを言いますが、具体的には以下の3種に分類されるものの働きがその本質です。

- 原料となる乳に由来する酵素

- 凝乳酵素(レンネット)

- 乳酸菌及び他の微生物の酵素

ちなみにグリーンチーズは、ソフトチーズ用に作られてものは弾力性が無く酸味と塩味を感じやすいのに対し、ハードチーズ用に作られたものは弾力性が強く酸味と塩味は穏やかです。

🌟チーズの熟成のための環境と手入れ

グリーンチーズをただ放っておいてもチーズは適正に熟成が進みません。熟成庫は、陽の光が当たらないような場所である事、またカビなどに汚染されないように管理する事は大前提ですが、チーズの熟成に影響を与える大きな要素としては温度と湿度があります。

- 温度:一般にチーズの熟成は5〜15℃が好ましいとされていますが、10℃前後が最も一般的のようです。

- 湿度:ハードタイプでは75〜85%、ソフトタイプでは80〜95%。

何れにしても、チーズの種類や目的により、微生物や酵素の働きにとって好ましい環境を整備する事が重要なポイントとなります。

また、出来上がったグリーンチーズは柔らかいため自重で変形をしてしまいます。従い、均等な熟成をさせるために上下の反転を行う必要があります。

熟成とともに徐々にグリーンチーズは硬くなって行くため、熟成が進めば反転の頻度は減らす事ができますが、熟成初期は頻繁な反転が必要です。

🌟白カビタイプの熟成による変化

🧀白カビチーズの製造工程の特徴

・白カビは、乳酸菌スターター添加時に同時に投入するか白カビ胞子の入った液体をグリーンチーズ

表面に噴霧します。

・空気が遮断されると白カビが退化し風味が落ちるため、白カビが生え揃ったら通気孔の空いた包装

紙で包んで熟成を継続します。

🧀白カビチーズの熟成変化

白カビチーズに用いられる白カビはペニシリウム・カマンベルティと呼ばれますが、いずれかのタイミングでグリーンチーズの表面に植え付けられた白カビのたんぱく質分解酵素はメインのたんぱく質であるカゼインを分解し、旨み成分であるアミノ酸に変えて行きます。そして、その変化はチーズ表面からチーズの中心に向かって進み、熟成の進行に伴いどんどん柔らかくなっていくのが白カビチーズの熟成の特徴です。

さらに熟成が進むと次第にアンモニアが発生し始め、匂いも刺激の強いものになって行きます。また白カビは衰え始める一方リネンス菌が優勢になり、チーズの表面はそのリネンス菌の影響で褐色味を帯びてきます。

白カビはマッシルームの様な香りを醸し出しますが、熟成のレベルによって大きく変化して行くため、様々な工程でそれぞれの特徴を楽しむ事が出来るチーズです。

🌟ウォッシュタイプの熟成による変化

🧀ウォッシュタイプの製造工程の特徴

・グリーンチーズの表面を薄い塩水またはマール等の酒を含ませた塩水でウォッシュングしたりブラシ

掛けをし熟成を進行させます。

・表面の雑菌繁殖を抑え、湿り気を好むリネンス菌の繁殖を促進させます。

・リネンス菌は自然に発生しますが、場合によっては乳酸菌スターターと同時に加えたりウォッシン

グ用食塩水に加えたりし添加します。

🧀ウォッシュタイプの熟成変化

リネンス菌は強いたんぱく質分解酵素を分泌してアミノ酸を生成し、さらにメチオニンという物質がウォッシュタイプチーズ独特の特徴的な香りであるメタンチオールを生み出します。

また、オレンジ色の粘液を分泌し、赤褐色の粘性の高い表皮が形成されるのが大きな特徴です。熟成が進むとともに表皮の粘性は高くなり、中は柔らかくなって行きます。そして特有の匂いも強くなるため、熟成が最高レベルに達したウォッシュチーズは強烈なインパクトを与える「クセの強い」チーズになります。フランスのエボワスはその王様と言っても過言ではありません。

🌟酵母タイプの熟成による変化

🧀酵母タイプの製造工程の特徴

・乳酸菌の他にスターターとして酵母(ジオトリカム カンディダム)が使用されます。

・酵母は乳糖や乳酸を餌として二酸化炭素やエタノールを生成、たんぱく質と脂肪分の分解を促進しま

す。乳酸が減少する事によりpHが上昇するため、カビやリネンス菌の生育にとって好ましい環境に

なります。

🧀酵母タイプの熟成変化

熟成中に白い粉を振った様な表皮になり、特徴的なシワが浮き出てきます。ただし、白カビの様な長い毛足はありません。この表皮が、若く水分の多い時期は乾燥を促し、熟成が進むと乾燥し過ぎるの防ぐという機能をします。

また、熟成の進行とともに自然に青カビや白カビが付着することもあります。

🌟青かびタイプの熟成による変化

🧀青かびタイプの製造工程の特徴

・グリーンチーズ内部に青カビ(ペニシリウム・ロックフォルティ)を注入し繁殖させながら熟成を進

めます。

・青カビ注入のタイミングは①乳酸菌スターターを加える際に青カビ胞子を添加するか②型詰め時に

青カビ胞子を塩とともにカードに加えます。物によっては、洞窟熟成庫内の青カビを利用する場合

もあります。

・青カビ生育には酸素が必要なため、チーズ内部に仕込まれた青カビが繁殖するように①成形時にカ

ットされたカードの粒が密着しないように空いえて隙間を開けるようにしたり②金串で孔を開けた

り(穿孔)します。

・内部に十分な青カビが繁殖した後は、内部の酸素を減らす方向の作業を行います。具体的には、

①金属箔で表面を包む②塩水で拭い表面にリネンス菌を繁殖させる等です。

🧀青かびの熟成変化

たんぱく質分解酵素の働きによりたんぱく質が分解されると同時に、脂肪分分解酵素の働きにより特徴的な風味が出るのが大きな特徴です。特に熟成後期に酸素を遮断した後は、脂肪分分解酵素の働きが活発になり、青カビチーズ特有のメチルケトンなどが生成されます。

また、青カビが生育した状態はチーズによって様々で、パセリ状、大理石状、静脈状、などと表現されます。

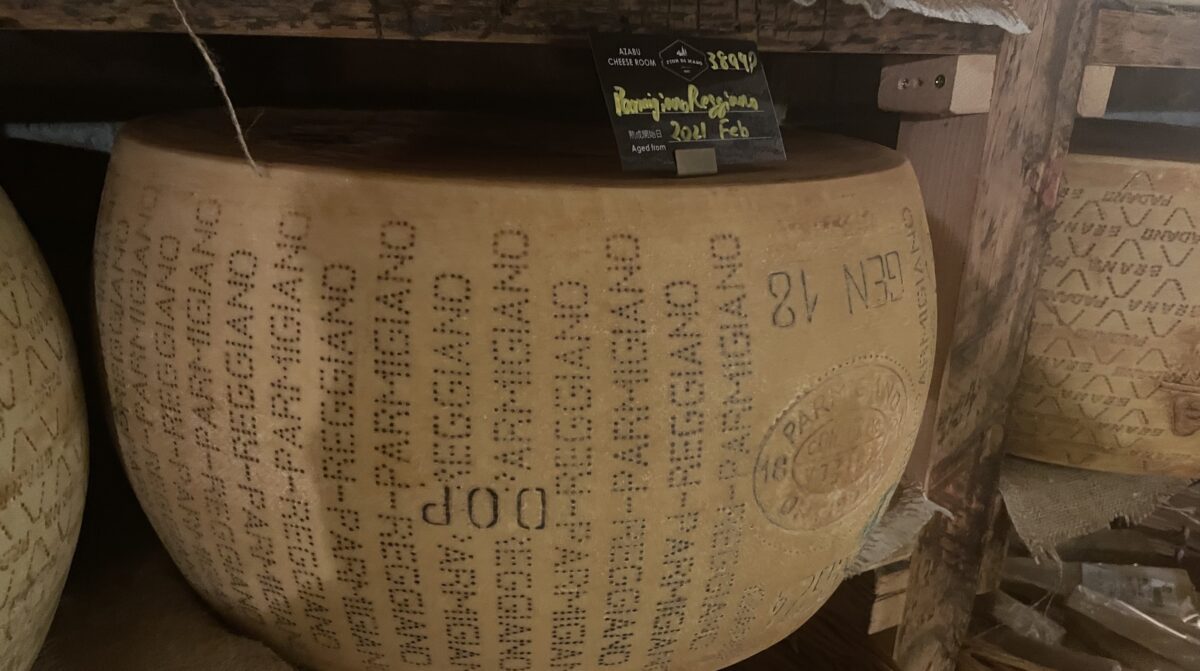

🌟ハードタイプの熟成による変化

🧀ハードタイプの製造工程の特徴

・グリーンチーズを裸のままで熟成させて自然な表皮(リンド)を形成させるリンデットチーズとグリ

ーンチーズをプラスチックフィルムで包み密閉状態で表皮を作らず熟成させるリンドレスチーズがあ

ります。

・リンデットチーズの表皮形成のためにリネンス菌を含むモルジュ液で表皮を洗ったり、リネンス菌

の粘液を塗布するものもありますし、また定期的に表面をブラッシングしながら時間をかけ表皮を

作る場合もあります。

・長期熟成が前提となるこのチーズの場合はチーズ内部の均等な熟成環境を作るため、ホールの反転を

定期的に行うことが基本です。またトライヤーと呼ばれる検査道具でチーズ内部の一部をサンプリ

ングし、風味、食感、組織の状態、色沢などを検査します。

🧀ハードタイプの熟成変化

リンデットチーズの場合は熟成とともに水分が少なくなり、たんぱく質分解酵素の働きでアミノ酸が増殖し旨みがどんどん強くなって行きます。また表皮は厚みを増し、色も薄い黄色から褐色になって行きます。

一方、リンドレスチーズは水分蒸発がなく酸素の出入りもありません。

エメンタールのように、プロピオン酸菌の働きによってプロピオン酸、酢酸、炭酸ガスを発生されるチーズもあります。この場合、プロピオン酸と酢酸は特有の匂いを生み出し、炭酸ガスは直径12-15mmの無数の孔(チーズアイ)をチーズ内部に発生させます。